カートに追加されました

-

15cm 白木 蓋10,780円(税込)215ポイント

15cm 白木 蓋10,780円(税込)215ポイント -

15cm 白木 身10,780円(税込)215ポイント

15cm 白木 身10,780円(税込)215ポイント -

15cm 漆 蓋15,180円(税込)303ポイント

15cm 漆 蓋15,180円(税込)303ポイント -

15cm 漆 身15,180円(税込)303ポイント

15cm 漆 身15,180円(税込)303ポイント -

18cm 白木 蓋12,100円(税込)242ポイント

18cm 白木 蓋12,100円(税込)242ポイント -

18cm 白木 身12,100円(税込)242ポイント

18cm 白木 身12,100円(税込)242ポイント -

18cm 漆 蓋16,500円(税込)330ポイント

18cm 漆 蓋16,500円(税込)330ポイント -

18cm 漆 身16,500円(税込)330ポイント

18cm 漆 身16,500円(税込)330ポイント -

21cm 白木 蓋14,850円(税込)297ポイント

21cm 白木 蓋14,850円(税込)297ポイント -

21cm 白木 身14,850円(税込)297ポイント

21cm 白木 身14,850円(税込)297ポイント -

21cm 漆 蓋18,150円(税込)363ポイント

21cm 漆 蓋18,150円(税込)363ポイント -

21cm 漆 身18,150円(税込)363ポイント

21cm 漆 身18,150円(税込)363ポイント -

24cm 白木 蓋17,050円(税込)341ポイント

24cm 白木 蓋17,050円(税込)341ポイント -

24cm 白木 身17,050円(税込)341ポイント

24cm 白木 身17,050円(税込)341ポイント -

24cm 漆 蓋22,550円(税込)451ポイント

24cm 漆 蓋22,550円(税込)451ポイント -

24cm 漆 身22,550円(税込)451ポイント

24cm 漆 身22,550円(税込)451ポイント -

27cm 白木 蓋19,250円(税込)385ポイント

27cm 白木 蓋19,250円(税込)385ポイント -

27cm 白木 身19,250円(税込)385ポイント

27cm 白木 身19,250円(税込)385ポイント -

27cm 漆 蓋26,950円(税込)539ポイント

27cm 漆 蓋26,950円(税込)539ポイント -

27cm 漆 身26,950円(税込)539ポイント

27cm 漆 身26,950円(税込)539ポイント

※「再入荷のお知らせ」はご予約ではありません。

-

配送について

- 税込1万円以上のご注文で送料無料

- 10時までのご注文で通常即日発送

※受注生産品・メーカー直送品を除く

-

ギフトラッピングについて

この商品はラッピング可能です

チケットを購入ギフトラッピングは有料で承ります。ラッピングチケットをご購入ください。

せいろ (鳥乃子)

木曽の良質な木材や漆を生かしたものづくりを行う「斎藤漆芸(しつげい)」が手がけるブランド「鳥乃子(とりのこ)」の「せいろ」。

せいろの蓋から湯気が立ち上る様子は、ステンレスの蒸し器とはまた違った姿。檜(ひのき)の香りがホカホカの湯気とともに部屋に漂いはじめるのは、幸福感に満たされる瞬間です。

木目を楽しむ「白木」と、耐久性のある「漆」

仕上げは木地そのままを生かした「白木」と、側面に拭き漆を施して仕上げた「漆」の2種類からお選びいただけます。

「白木」は、食材を蒸している最中から、木曽檜の爽やかな香りが漂い、なんだか幸せな気持ちに。はじめは白木の清々しい姿を楽しめ、使い込むほどに深みのある色合いに変化する経年変化も楽しめます。

珍しい「漆」は重厚感が漂う佇まい。側面の拭き漆は4層ほど重ねられ、木目の美しさを損なわず、かつ木地を丈夫にする効果が。そして漆には撥水効果があるので、使用後には水分が乾きやすくなり、扱いが楽に。お手入れに不安がある方は、「漆」仕上げがおすすめです。

用途が広がる5サイズ展開

「15cm」、「18cm」、「21cm」、「24cm」、「27cm」と小ぶりなサイズから家族分が一度に蒸せる大きいサイズまで幅広く揃えました。

日々の生活に便利なのは、「15cm」や「18cm」、「21cm」のコンパクトなサイズ。

例えば肉まんがちょうど一つ収まる「15cm」は、1人分の野菜、飯わん1膳分の冷やご飯などを温めたいときにさっと取り出せます。

狭い収納スペースなどにもすっと入り込むコンパクトさ。佇まいも素敵なので、見せる収納にも最適です。

「18cm」には飯わん1膳がゆったり収まり、家族分の茶碗蒸しやプリンを蒸したい場合は直径約8cmの蕎麦猪口が三つほど入る「21cm」がおすすめです。

家族分の蒸し料理なら「24cm」か「27cm」を。

「27cm」は直径約10cmの中華まんが4個入ります。食材の水分を補ってくれるので、買ってきた中華まんもしっとりふっくら。

平皿などでそのまま蒸したい場合にも、このサイズ感は重宝するはずです。

「身」を複数使って重ねれば、パンや野菜など、異なる食材を同時に蒸すことも可能。そのまま食卓に運べば、素敵な器に早変わり。忙しいときでも、心と体が喜ぶ食事があっという間に整います。

用途や家族の人数に合わせて幅広くサイズを選べる「せいろ」は重ねることで人数の変化や料理の種類にも、より柔軟に対応できるのが使い勝手がいい理由です。

美しい佇まいと丈夫さは日本製ならでは

側面は、水に強い檜が何層にも重ねて使われ、蒸気や熱による繰り返しの使用にも耐えられるよう、しっかり丈夫につくられています。

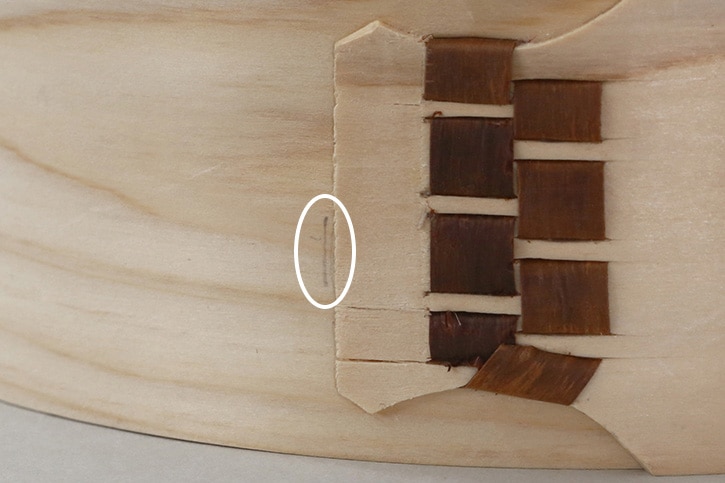

そのうえ、桜皮で縫うように留められた端は模様のようにも見え、道具であるせいろに美しさを添えています。

側面の巻き数は、サイズに合わせて増えていき、大きくなるほど厚みが増します。 一番小さな「15cm」(写真左)は巻きが少なく薄いため、段をつけることで安定して重ねられるようにするなど、細かなところまでさすがの気配りです。

「受け台」があれば、お手持ちの鍋で蒸すことができます

別売りの「中華セイロ用受け台 (北陸アルミニウム)」と組み合わせれば、せいろ専用鍋は不要。今持っている鍋を使うことができます。

中央:せいろ 21cm+「24cm鍋用」+両手鍋 22cm

右:せいろ 18cm+「20cm鍋用」+雪平鍋 19.5cm

直接鍋に触れないことで、せいろが焦げたり傷んだりすることを防ぐこともできます。

「受け台」は、せいろを長持ちさせたい人にもおすすめのアイテムです。

「中華セイロ用蒸し台」はこちら

せいろの簡単活用法

●基本の3ステップ

1. 水にさらしたせいろの身に、クッキングシートや蒸し布(ガーゼや晒を湿らせたものでOK)を敷き、食材を並べます。

2. お湯が沸騰した鍋に蒸し板をのせ、せいろの身と蓋をのせます。

3. 食材によって蒸し時間を調整して蒸し上げます。

●重ねて使う場合

身を複数重ねて使う場合は、3段までがおすすめです。火が通りやすい食材は上段、通りにくいものは下段といったように、食材に合わせて重ねる順を工夫すると美味しく蒸すことができます。

●シュウマイ・中華まん

10~15分でふっくらと蒸しあがります。

※既成の温めは、各商品の表示に従ってください。

●ご飯の温め

1膳あたり約2~3分蒸らせば炊きたての味に。

※冷凍ご飯は、自然解凍してから蒸します。冷凍したままだと上記の時間より長く蒸すことになります。

●蒸し野菜

さつまいもの輪切り 約15~20分

かぶ半切り 約8~10分

※ 蒸し時間は、目安です。食材の量や切り方によっても異なりますので、竹串などで刺したときのかたさや、割ったときの具合を見ながらお好みの加減で蒸し上げてください。

せいろと他の蒸し器はどう違う?

蒸すことで食材がふっくらつやつやに仕上がり、ヘルシーに、そしてより美味しく調理できる「蒸し器」。せいろをはじめ、ステンレス製、陶製、そして、手持ちの鍋と組み合わせて使う蒸し板など、さまざまなタイプがあります。

それぞれのメリット、デメリットを実際に使いながら徹底比較。

「蒸し器編」を読む

鳥乃子について

長野県松本市の黒地に白格子が印象的な「なまこ壁」の蔵建築が並ぶ中町通りにあるお店が「鳥乃子(とりのこ)」です。1935年創業の漆塗りの会社・株式会社斉藤漆芸(しつげい)が運営しています。創業当初は漆器に沈金(ちんきん)と呼ばれる装飾を施したり、屏風や家具を作成していましたが、時代の流れに合わせお櫃や飯台、せいろなども販売するようになったそう。木曽ヒノキの産地である木曽にもアトリエを設け、現在は3代目であるご主人が地元木曽の職人さんとも繋がりながら、漆器の制作を行っています。

鳥の子の商品一覧へ- 材質

- 蓋と身の上面と底面:竹

蓋と身の側面(白木):檜

蓋と身の側面(漆):檜(漆塗り)

留め具:桜皮、ステンレス - サイズ

- 15cm

蓋:約φ150~155×H70~75(内寸 φ120~125×H40~45)mm

身:約φ150~155×H70(内寸 φ120~125×H40~45)mm

18cm

蓋:約φ180×H80~85(内寸 φ150~155×H55)mm

身:約φ180×H75(内寸 φ150~155×H55)mm

21cm

蓋:約φ210~215×H80~85(内寸 φ175~180×H55)mm

身:約φ210~215×H75(内寸 φ175~180×H55)mm

24cm

蓋:約φ240~245×H85~90(内寸 φ215~220×H60)mm

身:約φ240~245×H70~75(内寸 φ215~220×H55)mm

27cm

蓋:約φ270~275×H90~95(内寸 φ240~245×H65)mm

身:約φ270~275×H70~75(内寸 φ240~245×H55)mm

※蓋の外寸の高さは取っ手を含みます。 - 重量

- 蓋

15cm:約105~110g

18cm:約185~200g

21cm:約240~250g

24cm:約335~345g

27cm:約430~440g

身

15cm:約140~155g

18cm:約200~215g

21cm:約275~285g

24cm:約330~345g

27cm:約415~420g - 備考

- 直火:× IH:× 電子レンジ:× オーブン:× 食器洗浄機:×

その他のご注意

- 一つ一つ手作業でつくられているため、かたちに個体差があったり、蓋の取っ手の位置が中央から少しずれていることがあります。

- メーカーの品質基準をクリアしたもののみ販売しております。また、当店でもさらに検品を行った後に、お客様にお届けしております。

【ご使用上のご注意】

- せいろの焦げ防止、乾燥による亀裂、変形などの防止のため、使用前に水にさらしてください。特にはじめのうちは、水にくぐらせて、全体をしっかり濡らしてください。

- 一番最初にご使用になるときに、木のにおいや木くずなどが気になる場合は、水に濡らしてから5分~10分ほど空蒸しして、水洗いをしてください。

- せいろは、鍋のお湯が沸いてからのせてください。ガスの火は、その後弱火にしてください。

- 肉汁が出るシュウマイなど、すのこが汚れそうなものを蒸すときは、レタスや晒を敷いたり、お皿やお椀などを入れ、すのこを汚さないようにお使いください。

- 長時間水につけるのは、避けてください。

- 脂分などで汚れてしまった場合は、ぬるま湯でさっと洗い、風通しのいいところでしっかり乾燥させてください。

- ポリ袋など通気性の悪いものに入れたり、通気性の悪い場所にしまわないでください。カビや歪み、虫くい等の原因になります。