静謐なガラスの本当の姿

2015年7月公開

淡い光を含んで、微笑むように輝くガラス。

明るい日差しを受けて、キラキラと光り輝くガラス。

ろうそくの炎や夕陽を映して、とろりと煌くガラス。

ガラスは、光によってさまざまな表情を見せてくれます。

爽やかな光にやさしく輝くガラスを求めて、「Sghr スガハラ」のガラス工房を訪れました。

ガラス工房があるのは、房総半島の東側、千葉県九十九里町。風光明媚な海の町です。

昭和7年に東京・亀戸で創業した「菅原工芸硝子」がこの地に移って来たのは、今から約50年以上前。

今も変わらず、手仕事によるガラスづくりにこだわり、年間200点以上もの新作を生み出し続けています。

「Sghr スガハラ」のガラスの魅力は、生活のさまざまなシーンに寄り添う種類の豊富さと、

日本の暮らしに合ったやさしい色合い。

そして、優雅で洗練された雰囲気を持ちながら、手仕事のぬくもりを感じられるところ。

普段の生活にもしっくりとはまり、さらに、日常の中の特別な時間も演出してくれます。

今回の工房訪問では、そんな「Sghr スガハラ」のガラスの魅力の理由に迫りたいと思ったのでした。

その日はちょうど、2週間に一度だけ行う「ツボ送り」の日でした。

ガラスの原料を溶かすときに使うツボを、「ルツボ」と言います。

24時間絶え間なく1400度の熱で焼かれ続けるため、定期的に交換が必要になるのです。

建物の2階に位置する工房に足を踏み入れると、むっと熱く重たい空気が立ち込めていました。

中央に位置する窯の前に、20人くらいでしょうか、年配の方から若手、女性まで、

皆、すごい気迫で集まっています。

突然、ひとつの扉が開かれ、男性の職人さん2人が、

すごい勢いでルツボを覆い隠しているレンガを棒で突き崩しました。

扉から覗く橙色の炎の明るさと熱が強すぎて、眼球が焼かれそう。じっと見てはいられません。

レンガが崩れると同時に火の粉が舞い上がり、熱風がどっと押し寄せてきました。

窯でぐらぐらと熱せられ、1400度近くになったルツボの口をフォークリフトに掛け、

威勢よく掛け声を掛けながら、慎重に慎重に窯から引き抜きます。

重さで機械が傾かないよう、3人掛かり。

出ました!

古いルツボが出たと同時に、1200度まで熱せられた新しいルツボが運ばれ、煌々と燃える窯の火の中へ。

2本の棒を使って、両側から一気に押し込みます。

ルツボを固定するためのレンガ積みは、なんと手で直に。

今までの中で最も炎と至近距離になる作業です。

軍手をしているとはいえ、2~3個レンガを積んだらもう熱くてたまりません。

慣れた職人さんでさえ、手をぶんぶん振って熱を冷まそうとしていました。

長くその場にいたら、熱い空気に触れているだけでも大火傷です。

「ツボ送り」は、まさに命がけの作業なのです。

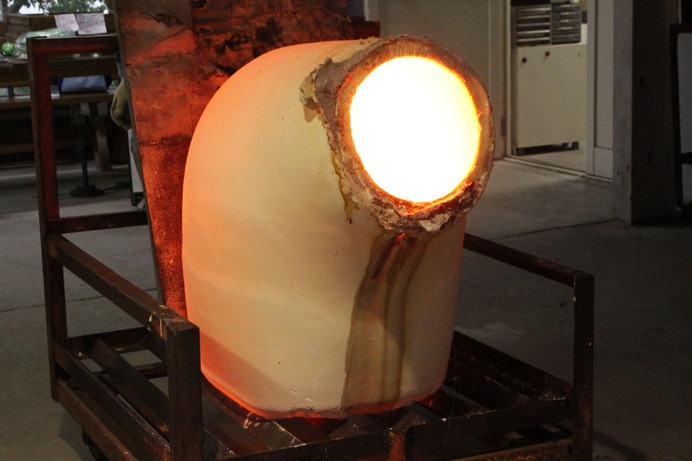

取り出されたルツボ。 その内側は、ただただ橙色に光を発する膨大な熱の固まり。

遠近感のない、不思議な光を発する元は、どろどろに溶けたガラスの液体なのです。

1色のガラスが入っています。

別の色に入れ替えるときは、

どろどろに溶けたガラスをすべて掻き出し、

透明のガラスで洗って……と、

とてつもなく手間がかかってしまいます。

10基あるルツボを管理するには、

かなりの労力を要しますが、

それだけの数があるからこそ、

色ガラスの魅力を追求する環境が整い、

年間200点を越える作品数を

実現させるのです。

そして、そんなガラスの出来を左右するのは、窯の温度調整。

常に1400度に保つよう、調整しているのです。

温度にムラがあると、ガラスの色や透明感が一定にならなくなってしまいます。

作業が終わって空になった窯に、特別にブレンドされたガラスの原料を入れ、

一晩かけてじっくり煮続けます。

風の強さやその日の天候によっても影響を受けるほど、ガラスは繊細。

培った経験からガラスの表情を読み、泡や不純物を出し切り、

最適な状態になっているかどうか、微妙な加減を見極めます。

熱く橙色に光るガラスの液体は、

普段目にするガラスの、透明感と固くひんやりとした感触とは、あまりにかけ離れた姿。

冷えて固まったガラスが「静」ならば、それは生きている「動」の姿なのです。

生きもののような橙色のガラスと向き合うには、同じだけのエネルギーが必要。

職人さんひとりひとりのガラスへの想いの強さが、そのエネルギーとなっているのです。

そして、どろどろに溶けたガラスの液体から、さまざまな形を生み出す工程が「成形」です。

ひとつの製品を4~5名のリレー形式でかたちにしていくのです。

昭和7年に東京・亀戸で創業した「菅原工芸硝子」がこの地に移って来たのは、今から約50年以上前。

今も変わらず、手仕事によるガラスづくりにこだわり、年間200点以上もの新作を生み出し続けています。

「Sghr スガハラ」のガラスの魅力は、生活のさまざまなシーンに寄り添う種類の豊富さと、

日本の暮らしに合ったやさしい色合い。

そして、優雅で洗練された雰囲気を持ちながら、手仕事のぬくもりを感じられるところ。

普段の生活にもしっくりとはまり、さらに、日常の中の特別な時間も演出してくれます。

今回の工房訪問では、そんな「Sghr スガハラ」のガラスの魅力の理由に迫りたいと思ったのでした。

職人の覚悟、消えない炎

その日はちょうど、2週間に一度だけ行う「ツボ送り」の日でした。

ガラスの原料を溶かすときに使うツボを、「ルツボ」と言います。

24時間絶え間なく1400度の熱で焼かれ続けるため、定期的に交換が必要になるのです。

建物の2階に位置する工房に足を踏み入れると、むっと熱く重たい空気が立ち込めていました。

中央に位置する窯の前に、20人くらいでしょうか、年配の方から若手、女性まで、

皆、すごい気迫で集まっています。

突然、ひとつの扉が開かれ、男性の職人さん2人が、

すごい勢いでルツボを覆い隠しているレンガを棒で突き崩しました。

扉から覗く橙色の炎の明るさと熱が強すぎて、眼球が焼かれそう。じっと見てはいられません。

レンガが崩れると同時に火の粉が舞い上がり、熱風がどっと押し寄せてきました。

窯でぐらぐらと熱せられ、1400度近くになったルツボの口をフォークリフトに掛け、

威勢よく掛け声を掛けながら、慎重に慎重に窯から引き抜きます。

重さで機械が傾かないよう、3人掛かり。

出ました!

古いルツボが出たと同時に、1200度まで熱せられた新しいルツボが運ばれ、煌々と燃える窯の火の中へ。

2本の棒を使って、両側から一気に押し込みます。

ルツボを固定するためのレンガ積みは、なんと手で直に。

今までの中で最も炎と至近距離になる作業です。

軍手をしているとはいえ、2~3個レンガを積んだらもう熱くてたまりません。

慣れた職人さんでさえ、手をぶんぶん振って熱を冷まそうとしていました。

長くその場にいたら、熱い空気に触れているだけでも大火傷です。

「ツボ送り」は、まさに命がけの作業なのです。

取り出されたルツボ。 その内側は、ただただ橙色に光を発する膨大な熱の固まり。

遠近感のない、不思議な光を発する元は、どろどろに溶けたガラスの液体なのです。

生きているガラスと向き合うということ

1色のガラスが入っています。

別の色に入れ替えるときは、

どろどろに溶けたガラスをすべて掻き出し、

透明のガラスで洗って……と、

とてつもなく手間がかかってしまいます。

10基あるルツボを管理するには、

かなりの労力を要しますが、

それだけの数があるからこそ、

色ガラスの魅力を追求する環境が整い、

年間200点を越える作品数を

実現させるのです。

そして、そんなガラスの出来を左右するのは、窯の温度調整。

常に1400度に保つよう、調整しているのです。

温度にムラがあると、ガラスの色や透明感が一定にならなくなってしまいます。

作業が終わって空になった窯に、特別にブレンドされたガラスの原料を入れ、

一晩かけてじっくり煮続けます。

風の強さやその日の天候によっても影響を受けるほど、ガラスは繊細。

培った経験からガラスの表情を読み、泡や不純物を出し切り、

最適な状態になっているかどうか、微妙な加減を見極めます。

熱く橙色に光るガラスの液体は、

普段目にするガラスの、透明感と固くひんやりとした感触とは、あまりにかけ離れた姿。

冷えて固まったガラスが「静」ならば、それは生きている「動」の姿なのです。

生きもののような橙色のガラスと向き合うには、同じだけのエネルギーが必要。

職人さんひとりひとりのガラスへの想いの強さが、そのエネルギーとなっているのです。

そして、どろどろに溶けたガラスの液体から、さまざまな形を生み出す工程が「成形」です。

ひとつの製品を4~5名のリレー形式でかたちにしていくのです。